![]()

LA FALTA DE UN ESTÁNDAR METODOLÓGICO EN ECUADOR PARA IDENTIFICAR RASTROS LOFOSCÓPICOS FALSIFICADOS LEVANTADOS EN LAS ESCENAS DEL DELITO

The

lack of a methodological standard in Ecuador for identifying forged latent fingerprints

collected from crime scenes

A falta de um padrão metodológico no Equador para identificar vestígios

lofoscópicos falsificados coletados nas cenas do crime

![]()

Darío Espinosa1![]() & Christian Rengifo1

& Christian Rengifo1![]()

1 Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba-Ecuador. Correos: [email protected], [email protected]

Fecha de recepción: 06

de mayo de 2025.

Fecha

de aceptación: 25 de junio de 2025.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN. El sistema forense ecuatoriano utiliza el método ACE-V para el análisis lofoscópico, pero carece de un protocolo estandarizado para diferenciar entre huellas auténticas y falsificadas, lo que vulnera la integridad de la evidencia. OBJETIVO. Evaluar la eficacia de los métodos tradicionales de análisis dactiloscópico para detectar huellas falsificadas y proponer la incorporación de técnicas instrumentales complementarias. MÉTODO. Se simularon huellas falsas utilizando yeso odontológico, alginato cromático y grasa vegetal. Las réplicas se sometieron a revelado físico con polvo volcánico negro y fueron evaluadas por un perito lofoscopista certificado en condiciones de simple ciego. RESULTADOS. El análisis evidenció que, en el 80 % de los casos, el perito no detectó indicios de falsificación. Además, el 70 % de las réplicas alcanzaron el umbral mínimo de 12 puntos característicos coincidentes, aceptado para identificación positiva, sin que los métodos físicos lograran discriminar entre residuos biológicos y compuestos sintéticos. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. Estos hallazgos demuestran la alta vulnerabilidad del sistema pericial ante falsificaciones y subrayan la necesidad de adoptar técnicas instrumentales avanzadas (por ejemplo, espectroscopía, análisis térmico e inteligencia artificial) y de implementar un protocolo metodológico nacional que garantice la objetividad y la seguridad jurídica del proceso penal.

Palabras claves: Lofoscopía, huellas dactilares, falsificación de evidencia, criminalística forense, Ecuador.

ABSTRACT

INTRODUCTION. The Ecuadorian forensic system employs the ACE-V method for fingerprint analysis; however, it lacks a standardized protocol to distinguish between genuine and counterfeit prints, thereby compromising the integrity of the evidence. OBJECTIVE. To assess the effectiveness of traditional fingerprint analysis methods in detecting counterfeit impressions and to propose the incorporation of complementary instrumental techniques. METHOD. Counterfeit fingerprints were simulated using dental plaster, chromatic alginate, and vegetable grease. The replicas were developed using black volcanic powder and evaluated under single-blind conditions by a certified fingerprint expert. RESULTS. The analysis revealed that in 80% of the cases, the expert failed to detect signs of forgery. Furthermore, 70% of the replicas met the minimum threshold of 12 matching minutiae points required for positive identification, with physical methods unable to distinguish between biological residues and synthetic compounds. DISCUSSION AND CONCLUSIONS. These findings highlight the high vulnerability of the forensic system to fingerprint forgeries and underscore the urgent need to adopt advanced instrumental techniques (e.g., spectroscopy, thermal analysis, and artificial intelligence) and to implement a national methodological protocol that ensures objectivity and legal reliability in criminal proceedings.

Keywords: Dactyloscopy, Fingerprints, Evidence Forgery, Forensic Criminalistics, Ecuador.

RESUMO

INTRODUÇÃO. O sistema forense equatoriano utiliza o método ACE-V para a análise lofoscópica, mas carece de um protocolo padronizado para diferenciar entre impressões digitais autênticas e falsificadas, comprometendo a integridade da evidência. OBJETIVO. Avaliar a eficácia dos métodos dactiloscópicos tradicionais na detecção de impressões digitais falsificadas e propor a incorporação de técnicas instrumentais complementares. MÉTODO. Foram simuladas impressões digitais falsas utilizando gesso odontológico, alginato cromático e gordura vegetal. As réplicas foram reveladas com pó vulcânico preto e avaliadas por um perito lofoscopista certificado em condições de simples cego. RESULTADOS. Em 80% dos casos, o perito não detectou sinais de falsificação. Além disso, 70% das réplicas atingiram o limite mínimo de 12 pontos característicos coincidentes, aceito para identificação positiva, sem que os métodos físicos conseguissem distinguir entre resíduos biológicos e compostos sintéticos. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES. Esses achados demonstram a alta vulnerabilidade do sistema pericial frente a falsificações e destacam a necessidade urgente de adotar técnicas instrumentais avançadas (como espectroscopia, análise térmica e inteligência artificial) e implementar um protocolo metodológico nacional para garantir a objetividade pericial e a segurança jurídica nos processos penais.

Palavras-chave: Lofoscopia, impressões digitais, falsificação de evidências, criminalística forense, Equador.

INTRODUCCIÓN

La identificación humana es un proceso comparativo, reconstructivo y multidisciplinario, cuyo objetivo es establecer la identidad de un individuo dentro de un contexto biosocial específico [1]. En el ámbito forense, este proceso adquiere un papel en la administración de justicia, al permitir no solo la identificación de víctimas y sospechosos, sino también la recolección de hechos delictivos, el establecimiento de vínculos entre personas y escenas del crimen, y la generación de pruebas científicas admisibles en los procesos judiciales [2].

Dentro de este ámbito, la lofoscopía es la disciplina que estudia, clasifica y compara los relieves papilares presentes en dedos, palmas de las manos y plantas de los pies, consolidándose como una herramienta en la identificación humana [3]. Su fiabilidad sustenta en principios como la perennidad, que establece que los patrones papilares son alterables únicamente por lesiones profundas que afecten la capa basal de la piel, la diversidad, que garantiza que no existen dos individuos con los mismos dibujos papilares y la inmutabilidad señala que, aunque la piel se regenere, las crestas papilares mantienen la estructura original de los patrones papilares [4]. También, la variabilidad inherente a los dibujos papilares no solo representa un desafío para lograr identificaciones precisas, sino que también puede dar lugar a falsos positivos o negativos [5]. A partir de estos fundamentos, la lofoscopía comprende cuatro ramas la dactiloscopía, que estudia los patrones papilares en los pulpejos de los dedos, la quiroscopía, se enfoca en el análisis de las palmas de las manos, la pelmatoscopía examina los dibujos papilares de la planta de los pies y la queiloscopía estudia los surcos labiales, una técnica emergente con potencial en el reconocimiento forense [6].

Sin embargo, la validez probatoria de la evidencia lofoscópica enfrenta actualmente serios desafíos derivados del incremento en los casos de falsificación de huellas. Este fenómeno, que compromete la integridad de los indicios recolectados en las escenas del delito, representa una amenaza directa para la equidad procesal y la seguridad jurídica. En respuesta, investigaciones recientes han explorado métodos innovadores para la detección de huellas dactilares falsificadas, incluyendo el uso de fósforos inorgánicos para mejorar su visualización [7] y la incorporación de inteligencia artificial para la extracción, validación y análisis automatizado de patrones papilares [8]. También, han emergido propuestas tecnológicas basadas en algoritmos de aprendizaje y sistemas de inteligencia artificial entrenados para identificar inconsistencias morfológicas y validar la autenticidad de los patrones [9].

A pesar de estos avances a nivel internacional, en el contexto ecuatoriano persiste una brecha técnico-normativa significativa. A la fecha, el país carece de un protocolo metodológico oficial para la identificación de huellas lofoscópicas falsificadas levantadas en las escenas del delito [1], [10]. A ello se suma la creciente sofisticación de las técnicas de falsificación, que emplean siliconas odontológicas, impresiones 3D y materiales biomiméticos capaces de evadir sistemas convencionales de detección [11]. Por ende, la ausencia normativa expone al sistema penal a vulnerabilidades, especialmente ante la posibilidad de manipulación intencional de la evidencia por parte de terceros. Las consecuencias de esta deficiencia estructural son particularmente preocupantes debido a que sin un procedimiento estandarizado que regule la autenticación de huellas papilares, se incrementa el riesgo de errores periciales, posibles condenas a personas inocentes, impunidad de responsables reales y, en última instancia, una erosión de la confianza ciudadana en el sistema judicial [12], [13].

En la práctica forense ecuatoriana, el sistema pericial se caracteriza por la heterogeneidad de las técnicas de análisis, una limitada validación científica de los procedimientos empleados y una escasa capacitación continua del personal perito en tecnologías emergentes. Estas debilidades generan errores interpretativos en casos donde pueden existir intentos deliberados de manipulación de evidencia, como la falsificación de huellas. Por lo que, se busca demostrar la falta de un proceso estandarizado en Ecuador para la identificación de rastros lofoscópicos falsificados, especialmente en contextos de escena del crimen.

MÉTODO

La presente investigación adopta un enfoque experimental-descriptivo, orientado a demostrar la vulnerabilidad de los métodos empleados en Ecuador para el levantamiento y análisis de rastros lofoscópicos frente a intentos de falsificación. Este enfoque permite realizar la recreación controlada de escenarios de manipulación forense como la descripción detallada de los procedimientos y resultados, ofreciendo así evidencia empírica útil para la propuesta de estándares metodológicos.

Generación de huella dactilar falsificada

Se procedió a la creación de moldes negativos utilizando yeso odontológico de fraguado rápido tipo 3 (Hinridur), en cumplimiento de la norma ISO 6873 [14], que regula materiales para moldes dentales. La mezcla experimental consistió en 30 g de yeso en polvo y 10 ml de agua, agitada manualmente durante seis minutos hasta alcanzar una consistencia homogénea. A continuación, se presionó la falange distal del pulgar derecho de un voluntario, asegurando una presión constante para preservar los detalles de las crestas papilares. El molde solidificó completamente tras 10 minutos de reposo.

Posteriormente, se realizó el vaciado del molde con alginato cromático de impresión dental (Kromopan), preparado en proporción de 4 g de alginato por 10 ml de agua. Esta sustancia cumple con la norma ISO 21563 [15], relativa a materiales de impresión dental elastoméricos. La mezcla se ajustó durante 45 segundos con movimientos constantes, evitando la formulación de burbujas, y se vertió en el molde negativo. Tras el fraguado, se obtuvo una réplica positiva de alta precisión que conservaba las características morfológicas de la huella original. Para verificar la fidelidad morfológica de las réplicas, se realizaron mediciones comparativas de longitud de las crestas papilares en puntos clave, mediante técnica de superposición digital sobre la huella original. Las diferencias encontradas fueron inferiores al 3%, por lo que se consideró esta variable como despreciable en el contexto del presente experimento.

Relevamiento, revelado y análisis pericial

Con el fin de simular una secreción sebácea real, la réplica obtenida fue recubierta superficialmente con grasa vegetal, método empleado en estudios forenses experimentales para simular huellas latentes. La huella fue luego estampada sobre una superficie de vidrio pulido, seleccionada por su baja porosidad y alta definición en la retención de detalles. Para el revelado, se aplicó polvo volcánico de color negro (Volcano Powder, Sirchie Cat. No. 101L) utilizando una brocha de fibra de vidrio, siguiendo técnicas estándar de revelado físico [16]. La aplicación controlada permitió preservar las crestas sin distorsión de los detalles papilares.

Las huellas reveladas fueron analizadas por un perito certificado en dactiloscopía mediante el método ACE-V, bajo el enfoque del Método Empírico Normalizado (MEN), y alcanzando hasta el nivel 2 de comparación, correspondiente al análisis de la forma, disposición y dirección de las crestas, así como de bifurcaciones, islotes y otros puntos característicos. No se empleó el Método Integrador, ni se avanzó al nivel 3 (poros y bordes) debido a limitaciones instrumentales del procedimiento.

El objetivo del análisis fue determinar el grado de similitud entre las réplicas falsificadas y las impresiones originales del mismo sujeto, para valorar el riesgo de que tales falsificaciones puedan superar los controles técnicos actualmente utilizados por el sistema pericial ecuatoriano. Este procedimiento experimental expone, con base técnica y científica, la debilidad estructural de un sistema que carece de protocolos validados para detectar huellas dactilares falsificadas.

RESULTADOS

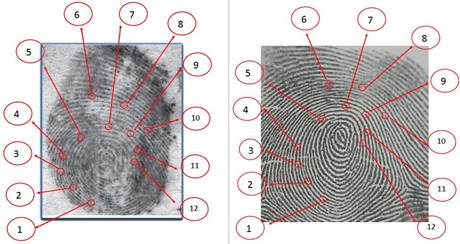

El procedimiento experimental permitió la obtención de réplicas dactilares falsificadas con un alto nivel de precisión morfológica, lo cual evidenció la facilidad con la que puede vulnerarse el proceso tradicional de levantamiento y análisis lofoscópico. Esta debilidad se vuelve particularmente crítica en el contexto ecuatoriano, donde no existe un protocolo estandarizado ni validado para la detección de huellas digitales falsificadas. En la Figura 1 se presentan las impresiones obtenidas mediante moldes de yeso odontológico y vaciados con alginato cromático, los cuales mostraron una fidelidad sobresaliente en la reproducción de los relieves papilares.

Figura 1. Morfología de las réplicas de la huella (A) Molde de yeso odontológico y (B) Réplica de huellas en alginato.

Las crestas primarias se conservaron de forma continua y sin distorsiones visibles. En el 60 % de las muestras, se identificaron detalles de segundo nivel como bifurcaciones, terminaciones de cresta y convergencias mediante observación con lupa de 8x. Incluso se alcanzó el nivel 3 de comparación en algunos casos, con visibilidad parcial de poros de sudoración y contornos papilares, lo cual sugiere que estas réplicas podrían superar controles técnicos superficiales o convencionales. Estos hallazgos ponen en evidencia la posibilidad real de que tales rastros falsificados sean aceptados como auténticos en procedimientos periciales.

Para simular la secreción sebácea natural, se aplicó grasa vegetal sobre las réplicas, que luego fueron estampadas sobre vidrio pulido y reveladas con polvo volcánico de color negro tipo vulcano. Este procedimiento fue eficaz en el 100 % de las muestras, produciendo impresiones nítidas y contrastadas, sin interrupciones evidentes ni artefactos visuales que alertaran sobre una posible falsificación, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Huella falsa estampada en vidrio y revelada con polvo vulcano.

La fidelidad morfológica fue evaluada mediante la metodología ACE-V, contando puntos característicos en fase de comparación. Se seleccionó una muestra de 10 réplicas, número determinado con base en criterios de viabilidad experimental, control de variabilidad y profundidad en el análisis cualitativo. En 7 de las 10 muestras (70 %) se identificaron coincidencias significativas con las huellas originales, con al menos 12 puntos característicos coincidentes, umbral comúnmente aceptado en procesos de identificación manual dentro del enfoque normalizado, como se muestra en la Figura 3. En el 30 % restante, la coincidencia fue parcial debido a burbujas de aire o deformaciones menores durante el fraguado del alginato.

![]()

![]()

Figura 3. Puntos característicos de las huellas (A) Elemento dubitado y (B) Elemento indubitado.

Sin embargo, el análisis microscópico a 14x aumentos permitió alcanzar el nivel 3 de comparación (crestología y poroscopía). Se observaron diferencias sutiles en la textura superficial: en las huellas falsificadas, las crestas presentaron una textura ligeramente más porosa y granular, atribuible a la naturaleza del alginato cromático y la grasa vegetal empleada, como se muestra en la Figura 4. Por contraste, las huellas auténticas revelaron una estructura más homogénea, continua y con líneas papilares nítidas, propias del depósito natural de secreciones cutáneas.

![]()

![]()

Figura 4. Análisis microscópico con aumento de 14x (A) Elemento dubitado y (B) Elemento indubitado.

Estas diferencias microscópicas, invisibles al ojo humano en la inspección convencional, refuerzan la necesidad de incorporar técnicas instrumentales de validación en el análisis lofoscópico, como microscopía óptica de alta resolución, espectroscopía infrarroja o inteligencia artificial aplicada al reconocimiento de patrones texturales.

Los resultados presentados en la Tabla 1 evidencian la alta eficacia técnica de las huellas falsificadas producidas en este estudio, así como las limitaciones del análisis lofoscópico tradicional para detectar su origen fraudulento.

Tabla 1. Evaluación técnica del rastro lofoscópico falsificado y sus implicaciones periciales.

|

Ítem evaluado |

Resultado observado |

Frecuencia (%) |

|

Calidad de reproducción de crestas |

Alta (niveles 1 y 2 preservados) |

100% |

|

Cotejo con coincidencia significativa |

≥ 12 puntos característicos coincidentes |

70% |

|

Falsificación no detectada visualmente |

El perito no identificó indicios de fraude |

80% |

|

Limitación del revelado físico convencional |

No discrimina entre secreción natural y artificial |

100% |

|

Requerimiento de técnica complementaria |

Necesario para validar autenticidad del rastro |

100% |

El 100% de las réplicas conservaron los niveles 1 y 2 de análisis morfológico, lo cual permitió que fueran aceptadas como rastros válidos en el cotejo manual, y en el 70 % de los casos, alcanzaron el umbral mínimo de coincidencia aceptado para establecer una identificación positiva en muchas jurisdicciones [16]. El 80 % de falsificaciones no fue detectado visualmente, evidenciando una dependencia excesiva del criterio subjetivo. Finalmente, se confirmó que los métodos físicos tradicionales de revelado presentan una incapacidad total para discriminar entre secreciones dérmicas reales y simuladas, lo cual justifica la necesidad de desarrollar estándares metodológicos integrales, multimodales y basados en evidencia científica para el contexto forense ecuatoriano.

Entre las tecnologías sugeridas se incluyen la microscopía óptica de alta resolución, espectroscopía infrarroja y sistemas de inteligencia artificial entrenados para detectar patrones texturales no biológicos. Además, se recomienda complementar con métodos químicos de revelado que reaccionan exclusivamente con los componentes dérmicos naturales presentes en huellas auténticas, como la ninhidrina, el DFO (1,8-diazafluoren-9-ona) o el nitrato de plata, útiles para evidenciar la presencia de aminoácidos, sales y lípidos dérmicos que difícilmente pueden ser reproducidos por materiales sintéticos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La investigación evidenció que es viable la elaboración de huellas dactilares falsificadas con un alto grado de fidelidad morfológica utilizando materiales de fácil acceso como yeso odontológico, alginato cromático y grasa vegetal, lo que representa una amenaza tangible para la integridad de los procesos forenses en Ecuador. Además, el análisis pericial convencional basado en la observación visual y la aplicación de métodos físicos de revelado que se realiza empleando el polvo volcánico de color negro resultó insuficiente para detectar la falsedad de los rastros en el 80 % de los casos, subrayando la alta vulnerabilidad del sistema lofoscópico ante manipulaciones no sofisticadas.

Cabe destacar que el perito actuó sin conocimiento previo sobre la naturaleza auténtica o falsa de las muestras, siguiendo un diseño de prueba simple ciego, lo cual refuerza la validez objetiva de los resultados y limita posibles sesgos de confirmación. La imposibilidad de distinguir las huellas falsas incluso por un perito certificado resalta la necesidad de reevaluar críticamente la confiabilidad de los métodos tradicionales en contextos forenses.

Los rastros falsificados conservaron características de nivel 1 y 2 con gran precisión, y en el 70 % de los casos se alcanzó el umbral mínimo de 12 puntos característicos coincidentes, criterio comúnmente aceptado en muchas jurisdicciones para establecer una identificación positiva. Esta capacidad de replicación plantea riesgos significativos en la admisión de evidencia en procesos penales, sobre todo cuando se carece de mecanismos técnicos complementarios para validar su autenticidad.

La eficacia del revelado físico con polvo volcánico de color negro utilizado en el 100 % de las muestras sin detectar la falsificación demuestra la obsolescencia parcial de estos métodos para discriminar entre residuos de origen biológico y compuestos sintéticos. Estos resultados coinciden con investigaciones internacionales [7], que han advertido que los métodos físicos tradicionales son insuficientes para validar la autenticidad de rastros en contextos donde existe sospecha de manipulación. Además, Los expertos en informática forense desempeñan un rol esencial en la autenticación, preservación y trazabilidad de la evidencia digital, asegurando que los procedimientos se ajusten a criterios de integridad técnica y legal, debido a que en la actualidad la mayoría de las huellas obtenidas no tenían suficiente calidad para ser cotejadas con bases de datos [18] ya que, se intentó recuperar huellas lofoscópicas en áreas clave de las armas, como el carro o corredera, el disparador y la empuñadura, pero en muchos casos no se obtuvieron huellas debido a la manipulación de estas zonas [19].

Por tanto, la evidencia empírica reunida respalda la urgente necesidad de actualizar los procedimientos técnico-forenses nacionales. Se recomienda la incorporación de metodologías instrumentales avanzadas como la espectroscopía infrarroja (FTIR), el análisis térmico diferencial (DTA), técnicas de fluorescencia específica y sistemas de reconocimiento asistido por inteligencia artificial (CNN, ResNet, XGBoost), las cuales han demostrado alta precisión en la detección de huellas falsas [20], [21].

También se hace necesario establecer indicadores técnicos mínimos para la validación de huellas, integrando no solo criterios morfológicos observacionales, sino también parámetros físico-químicos y digitales [22]. En esta línea, organismos internacionales como el European Network of Forensic Science Institutes [23] y el National Institute of Standards and Technology [24] han recomendado la implementación de sistemas de doble verificación, combinando la revisión experta con metodologías automatizadas e independientes [25].

Desde una perspectiva sistémica, más que un vacío legal estricto, existe un vacío procedimental y técnico en los procesos forenses de laboratorio en Ecuador, dada la ausencia de protocolos estandarizados que permitan evaluar la autenticidad de rastros lofoscópicos en superficies porosas y no porosas. Esta ausencia genera un alto grado de discrecionalidad pericial, lo cual puede afectar la validez de la prueba y comprometer la seguridad jurídica del proceso penal [26].

Es importante la estandarización de los procedimientos para evaluar la autenticidad de impresiones digitales en superficies porosas y no porosas para facilitar la distinción de las huellas fraudulentas. Por lo cual, un protocolo metodológico estandarizado en el país permitiría establecer criterios técnicos objetivos para la validación de rastros lofoscópicos y se evitaría errores judiciales graves, especialmente en contextos penales [27]. También, se constató la necesidad de incorporar técnicas instrumentales complementarias, tales como espectroscopía, análisis de materiales y sistemas de reconocimiento asistido por inteligencia artificial, como herramientas indispensables para autenticar la naturaleza biológica de una huella y detectar rastros artificiales.

Por ende, los resultados de este estudio deben ser considerados una alerta para las instituciones forenses y judiciales del país. La facilidad con la que se logró falsificar huellas dactilares con materiales domésticos, su alta fidelidad morfológica y la incapacidad del análisis visual tradicional para detectarlas, reflejan una falla crítica en el sistema pericial actual. La implementación de un protocolo metodológico estandarizado para la identificación de rastros lofoscópicos falsificados no es solo una necesidad técnica, sino una condición esencial para garantizar la calidad de la evidencia, la imparcialidad procesal y la confianza ciudadana en el sistema de justicia penal ecuatoriano.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La investigación no fue financiada.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

No existe conflictos de intereses.

APORTE DEL ARTÍCULO EN LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

El artículo contribuye significativamente al campo de la criminalística y las ciencias forenses al evidenciar la ausencia de un estándar metodológico en Ecuador para la identificación de huellas dactilares falsificadas recogidas en escenas del delito. Esta investigación no solo visibiliza una vulnerabilidad crítica del sistema pericial ecuatoriano, sino que también propone la necesidad de desarrollar protocolos técnicos estandarizados, adaptados a las condiciones locales y alineados con buenas prácticas internacionales. De esta manera, se impulsa el fortalecimiento de la fiabilidad de las pruebas lofoscópicas en procesos judiciales y se promueve una justicia penal basada en evidencia científica verificable.

DECLARACIÓN DE CONTRIBUCIÓN DE CADA AUTOR

Todos los autores contribuyeron de igual manera en el desarrollo del presente artículo.

REFERENCIAS

[1] J. Caiza, R. Castillo, J. López, and J. Moncayo, “Identificación humana en cadáveres del Ecuador: avances y desafíos en técnicas forenses,” Anatomía Digital, vol. 7, no. 2.2, pp. 54–75, Jul. 2024, doi: 10.33262/anatomiadigital.v7i2.2.3054.

[2] J. Becerra and J. Cortés, “Propuesta supervisada de aprendizaje de máquina para la estimación de la edad biológica humana basada en odontología forense,” Revista EIA, vol. 17, no. 34, pp. 1–19, Nov. 2020, doi: 10.24050/reia.v17i34.1392.

[3] V. Lago, La huella lofoscópica en la escena del crimen: Estudio científico, vol. 1. España: Editorial Reus, 2021.

[4] V. Hernández, “Avances ciéntíficos de la lofoscopía forence,” in Ciencias forenses y servicios periciales: análisis científico y práctica forense en el procedimiento penal acusatorio, vol. 1, México: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2024, pp. 180–201.

[5] S. Yungán and W. Borja, “Características particulares que se buscan en el cotejamiento de huellas dactilares en el sistema AFIS,” MQRInvestigar, vol. 9, no. 1, pp. 1–18, Jan. 2025, doi: 10.56048/MQR20225.9.1.2025.e36.

[6] L. Melchor, Manual de medicina forense para autores de novela negra. Editorial Berenice, 2024.

[7] J. Park, J. Jung, and H. Yang, “Development of reddish orange-emitting Y2Sn2O7:Eu3+phosphors for latent fingerprint detection and anti-counterfeit security ink,” Mater Res Bull, vol. 175, pp. 11–27, Jul. 2024, doi: 10.1016/j.materresbull.2024.112756.

[8] M. Kheiri, N. Qashta, and D. I. Aljaradat, “Authenticity of using artificial intelligence systems in proving electronic evidence,” Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS), vol. 23, no. 1, 2025, doi: 10.57239/PJLSS-2025-23.1.004.

[9] P. Gupta, “Leveraging machine learning and artificial intelligence for fraud prevention,” International Journal of Computer Science and Engineering, vol. 10, no. 5, pp. 47–52, May 2023, doi: 10.14445/23488387/ijcse-v10i5p107.

[10] A. Villavicencio et al., “Development of an instrument for assessing the quality of forensic evidence and expert testimony from three feature‐comparison methods: DNA, voice, and fingerprint analysis,” J Forensic Sci, vol. 67, no. 1, pp. 217–228, Jan. 2022, doi: 10.1111/1556-4029.14898.

[11] E. Haq, T. Zia, and A. Almorjan, “Deep learning-based digital image forgery detection system,” Applied Sciences (Switzerland), vol. 12, no. 6, pp. 2–17, Mar. 2022, doi: 10.3390/app12062851.

[12] A. Benítez, M. Mendoza, and B. Chamorro, “Avances en el procesamiento de evidencias en el laboratorio forense de la Policía Nacional de Ecuador,” Innovación y saber, vol. 1, no. 9, pp. 103–112, 2024.

[13] Z. García et al., “Elementos técnicos y racionales para la valoración de la confiabilidad de la prueba científica: referencia a tres áreas de la Ciencia Forence,” Isonomia, vol. 2020, no. 53, pp. 31–69, Sep. 2020, doi: 10.5347/isonomia.v0i53.302.

[14] ISO 6873, “Norma Internacional ISO 6873,” 2013.

[15] ISO 21563, “Norma Internacional ISO 21563,” 2021.

[16] R. Ramotowski, Lee and gaensslen’s advances in fingerprint techology, vol. 3. 2013.

[17] Interpol, “Las pruebas dactiloscópicas pueden desempeñar un papel esencial en las investigaciones judiciales, ya que pueden confirmar o refutar la identidad de una persona,” 2023.

[18] P. Vaca and E. Dulce, “Blockchain para asegurar la integridad y trazabilidad en la cadena de custodia de evidencia digital en informática forense: un estudio de mapeo sistemático,” TecnoLógicas, vol. 27, no. 60, pp. 1–24, Aug. 2024, doi: 10.22430/22565337.3049.

[19] E. Solana, “Obtención de huellas lofoscópicas en armas de fuego,” Revista digital de ciencia forence, vol. 3, no. 1, pp. 1–16, 2023.

[20] M. Ali et al., “Fake fingerprint classification using hybrid features learning with gradient boosting,” Applied Computational Intelligence and Soft Computing, vol. 2025, no. 1, pp. 1–21, 2025, doi: 10.1155/acis/8442143.

[21] C. Yuan, Z. Xu, X. Li, Z. Zhou, J. Huang, and P. Guo, “An interpretable siamese sttention Res-CNN for fingerprint spoofing detection,” IET Biom, vol. 2024, no. 1, pp. 1–15, 2024, doi: 10.1049/2024/6630173.

[22] I. Murataj, C. Magosso, S. Carignano, M. Fretto, M. Ferrarese, and G. Milano, “Artificial fingerprints engraved through block-copolymers as nanoscale physical unclonable functions for authentication and identification,” Nat Commun, vol. 15, no. 1, pp. 1057–1066, Dec. 2024, doi: 10.1038/s41467-024-54492-8.

[23] ENFSI, “European Network of Forensic Science Institutes ,” 2022.

[24] NIST, “National Institute of Standards and Technology ,” 2022.

[25] A. Stoykova, “Standards for digital evidence,” University of Groningen, pp. 53–71, Jun. 2022, doi: 10.33612/diss.222646186.

[26] C. Navas and D. Vázquez, “La importancia de la prueba digital en los procedimientos penales en Ecuador,” Polo del conocimiento, vol. 102, pp. 1742–1775, 2025, doi: 10.23857/pc.v10i1.8778.

[27] G. Narcotti and M. Segovia, “Identificación de huellas latentes forjadas sobre superficies porosas,” Revista digital de ciencias forense, vol. 2, no. 1, pp. 22–38, 2022.

NOTA BIOGRÁFICA

Dario

Israel Espinosa Benítez. ORCID iD ![]() https://orcid.org/0009-0003-9906-7474

https://orcid.org/0009-0003-9906-7474

Licenciado en seguridad Pública, egresado de Maestría en Criminalística y

ciencias Forenses de la Universidad Nacional de Chimborazo, Oficial de la

Policía Nacional del Ecuador con más de 9 años de experiencia en investigación

técnico científica del Delito, actualmente acreditado como perito en el Consejo

de la Judicatura.

Christian

Esteban Rengifo Dávila. ORCID iD ![]() https://orcid.org/000-0002-3367-8796

https://orcid.org/000-0002-3367-8796

Oficial de la Policía Nacional del Ecuador, profesional de la Criminalística,

el derecho y la investigación criminal, actualmente docente universitario

e investigador en la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.

![]()

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.