Diferentes en la calidad de lectura inicial pero iguales en la comprensión lectora posterior

Different quality initial reading same reading comprehension in the future

Diferente na qualidade de leitura inicial mas iguais na compreensão leitora posterior

![]()

María de los Ángeles Carpio1 ![]()

1 Universidad de Costa Rica. San José-Costa Rica. Correo: [email protected]

Fecha de recepción: 29 de agosto de 2019.

Fecha de aceptación: 9 de diciembre de 2019.

RESUMEN

Este artículo muestra los resultados de una investigación longitudinal realizada en el 2015 con estudiantes de sexto grado, con el objetivo de comprobar que el método de la lectura con el que se aprende a leer no garantiza un mejor desempeño posterior en la comprensión lectora, debido a que esta última requiere procesos diferentes a los involucrados en la decodificación. Se les aplicó pruebas del Test de lectura y Escritura en Español (LEE) a 189 estudiantes, de seis escuelas públicas de la provincia de Cartago en Costa Rica, quienes, entre los años 2010 y 2011, habían participado en un estudio cuasi experimental, de diseño postest, que demostró la adquisición de una mejor calidad de la lectura por parte del estudiantado que aprendió a leer con las Estrategias Pictofónicas (grupo experimental), en comparación con el que utilizó el Método Ecléctico (grupo control). Los resultados de la evaluación en el 2015 mostraron que no había diferencias significativas entre los 72 estudiantes del grupo experimental y los 117 del grupo control, lo que permite concluir que una mejor calidad de lectura, propiciada por un método de enseñanza específico, no garantiza una mejor lectura comprensiva en el futuro.

Palabras clave: lectura, comprensión, enseñanza, método.

ABSTRACT

This article reports the results of a longitudinal research carried out in 2015 on a population of sixth grade students, with the objective of proving that the reading method used to learn to read does not guarantee better reading comprehension on the future, because reading comprehension requires different processes than those involved in decoding. For this study, 189 students from six public schools in the province of Cartago Costa Rica did reading comprehension tests of the Reading and Writing in Spanish Test (LEE, for its acronym in Spanish). In 2010 and 2011 these same students had participated in a quasi-experimental study with a posttest design, which demonstrated that students who learned to read with Pictophonic Strategies (experimental group) acquired higher quality initial reading than those in the group that used the Eclectic Method (control group). The results of the reading comprehension evaluation in 2015 showed there were no significant differences between the 72 students on the experimental group and the 117 students on the control group, which leads to the conclusion that a better reading quality, encouraged by a specific teaching method, does not guarantee better reading comprehension in the future.

Keywords: reading, comprehension, teaching, method.

RESUMO

Este artigo mostra os resultados de uma pesquisa longitudinal feita em 2015 com alunos do sexto ano, com o objetivo de verificar que o método da leitura com que aprende-se a ler não garante um melhor desempenho posterior na compreensão leitora, devido a que esta última requer processos diferentes daqueles envolvidos na decodificação. As provas de compreensão leitora do Teste de Leitura e Escritura em Espanhol (LEE) foram aplicadas a 189 estudantes, de seis escolas públicas da província de Cartago na Costa Rica os quais, entre os anos 2010 e 2011, tinham participado em um estudo quase experimental, de desenho pós-teste, que demonstrou a aquisição de uma melhor qualidade da leitura inicial por parte dos alunos que aprenderam a ler com as Estratégias Pictofônicas (grupo experimental), em comparação com o que utilizou o Método Eclético (grupo de controle). Os resultados da avaliação da compreensão leitora em 2015, mostraram que não tinham diferenças significativas entre os 72 alunos do grupo experimental e os 117 alunos do grupo de controle, o que permite concluir que uma melhor qualidade de leitura, propiciada por um método de ensino específico, não garante uma melhor compreensão leitora no futuro.

Palavras-chave: leitura, compreensão, ensino, método.

INTRODUCCIÓN

En los últimos diez años, mediante la aplicación de las pruebas internacionales SERCE en el 2008 [1], TERCE en el 2013 [2], y PISA en los años 2009 [3], 2012 [4] y 2015 [5], se ha puesto en evidencia un serio problema del contexto educativo costarricense: la deficiente lectura comprensiva en estudiantes de primaria y secundaria.

El Sexto Informe del Estado de la Educación [6], destaca como uno de los principales hallazgos de la prueba más recientemente aplicada, PISA, en el 2015 [5], que la lectura comprensiva es una “grave deficiencia en los niños al finalizar la primaria” (p. 145), pues no logran desarrollar habilidades como: localizar y relacionar información explícita de un texto, inferir datos a partir de conexiones sugeridas y apoyadas en conocimiento del mundo, entender figuras literarias, identificar aspectos sintácticos y semánticos a partir del contexto de la lectura, y reconocer la intención comunicativa de la persona que escribe.

El informe también hace referencia a que, en el 2013, los resultados de la prueba TERCE [2], mostraron que hay una ruptura entre el Primero y el Segundo Ciclo en el desarrollo de la comprensión lectora de los niños, un tema que enciende una señal de alarma y requiere especial atención del MEP para investigar sus causas y actuar sobre ellas. Una hipótesis de estudio plausible es que esta fractura podría estar explicando por qué los niños tienen importantes dificultades para leer cuando llegan a secundaria, lo que crea buena parte de los problemas de bajo rendimiento que este Informe ha venido documentando en ediciones anteriores. En el marco de aplicación de los nuevos programas de español en primaria, es imperativo atender este tema del Segundo Ciclo” (146).

Sin embargo, a pesar de que la propuesta procedimental del Programa de Estudios de Español de I Ciclo [7] aborda los procesos cognitivos de orden inferior (conciencia fonológica y reconocimiento de la palabra) y los procesos cognitivos superiores (sintáctico y semántico) que se han de desarrollar en el estudiantado, según los estudios actuales sobre el aprendizaje de la lectura comprensiva [8, 9,10] el profesorado parece no tener claro que, para alcanzar los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico, es necesario enseñar de manera formal y sistemática estos procesos, especialmente los de orden superior.

El aprendizaje de la lectura comprensiva implica el desarrollo de dos procesos cognitivos: la decodificación (de orden inferior) y la comprensión (de orden superior). “Ambos requisitos siguen una secuencia evolutiva específica, ya que las primeras son necesarias para adquirir las segundas” [11] El primero se refiere al reconocimiento y acceso al significado individual de las palabras, de una manera rápida y eficiente; el segundo tiene que ver con entender, a partir de un procesamiento semántico y sintáctico, las relaciones que se establecen entre las oraciones que conforman un texto. Es decir, la decodificación y la comprensión están basadas en habilidades diferentes, porque la conciencia fonológica es la base de la decodificación, y el vocabulario, la gramática y la narrativa sustentan la comprensión [12].

La decodificación permite el acceso al léxico mental, es decir, al reconocimiento de las palabras; mientras que la comprensión requiere el análisis sintáctico y el semántico del texto para darle significado. Enseñar a decodificar de manera automática es el principal objetivo de las fases iniciales del aprendizaje de la lectura; posteriormente, el profesorado debe centrarse en desarrollar los procesos de nivel superior cuya meta es la comprensión lectora [10].

Esta última tarea del profesorado es la que resulta más complicada, pues, como señalan Muñoz y Valenzuela [13] implica que el estudiantado necesita adquirir determinadas funciones que permiten al lector modular la velocidad con la que lee, volver atrás en su lectura, releer pasajes para confirmar hipótesis que se ha formulado; etc. A estos comportamientos se les denomina comúnmente “monitoreo” de la lectura: Un ‘buen comprendedor de textos’ no lo es solo porque comprende, sino porque es un lector activo y estratégico que no solo reconoce cuándo entiende y cuándo experimenta dificultades, sino que, además, escoge la estrategia más adecuada para reparar su situación de incomprensión (p. 23).

El aporte de esta investigación es evidenciar que una mayor calidad en la lectura inicial no garantiza una mejor comprensión lectora posterior, porque, como se vio anteriormente, ambas tareas requieren procesos psicolingüísticos diferentes, aspecto que el profesorado de primaria parece no entender. Para ello, se exponen aquí, los resultados de una investigación realizada en el año 2015 con estudiantes costarricenses de sexto grado, que habían participado en un estudio previo en el 2011, cuyos datos sirvieron de contraste para la confirmación de las hipótesis que se detallan a continuación:

1. El estudiantado del grupo experimental, que obtuvo mejor calidad de la lectura en el 2011, tendrá, en el 2015, igual desempeño en el nivel de comprensión de lectura literal que el estudiantado del grupo control.

2. El estudiantado del grupo experimental, que obtuvo mejor calidad de la lectura en el 2011, tendrá, en el 2015, igual desempeño en el nivel de comprensión de lectura inferencial puente que el estudiantado del grupo control.

3. El estudiantado del grupo experimental, que obtuvo mejor calidad de la lectura en el 2011, tendrá, en el 2015, igual desempeño en el nivel de comprensión de lectura inferencial elaborativa que el estudiantado del grupo control.

4. El estudiantado del grupo experimental, que obtuvo mejor calidad de la lectura en el 2011, tendrá, en el 2015, igual desempeño en el nivel de reconocimiento de los títulos de los textos que el estudiantado del grupo control.

5.

El

estudiantado del grupo experimental, que obtuvo mejor calidad de la lectura en

el 2011, tendrá, en el 2015, igual desempeño en la identificación de los

resúmenes de los textos que el estudiantado del grupo control.

MÉTODO

Esta es una investigación cuantitativa longitudinal con diseño postest con grupo cuasi control, refiriéndose el prefijo “cuasi” a que no cumple las condiciones de los controles experimentales [14]. Se desarrolló en el año 2015 con estudiantes de sexto grado que había participado en un estudio longitudinal realizado por Carpio y Maldonado [15] entre los años 2010-2011, que demostró un mejor desempeño lector del estudiantado que aprendió a leer con las Estrategias Pictofónicas (grupo experimental) frente a los que lo hicieron con el Método Ecléctico (grupo control). El propósito del presente estudio fue comparar el nivel de comprensión lectora posterior de ambos grupos, para evidenciar que no habría diferencias entre estos, por las razones teóricas expuestas anteriormente.

Participantes

Esta investigación se realizó en noviembre del 2015, con 189 estudiantes de sexto grado (último nivel de primaria) de seis escuelas públicas, quienes cumplieron el único criterio de inclusión de la muestra: haber participado en el estudio realizado por Carpio y Maldonado [15]. Los grupos quedaron conformados por 72 estudiantes que habían participado en el grupo experimental y 117 en el grupo control. El 97.4% eran costarricenses y el 2.1% nicaragüenses, el 45.8% los conformaron mujeres y el 54.2 hombres, la media de edad fue de 11 años y 3 meses.

El estudiantado era residente del Distrito de San Nicolás, cantón de la provincia de Cartago, en Costa Rica, zona geográfica de 28 km2 de extensión, con una población aproximada de 26 000 habitantes, que se dedica a la economía basada en la industria, la construcción, el cultivo, la manufactura y los servicios profesionales, por lo que pertenecen a los sectores que van desde clase baja- baja hasta media-alta.

Es importante aclarar que, en el estudio de Carpio y Maldonado [15], se tomó como criterio de selección para la medir la calidad lectora, aquellos estudiantes que reconocieran al menos 10 sílabas consonánticas de las 65 del registro silábico, y leyeran por lo menos 15 palabras de las 30 del registro que se diseñó para este propósito. Por esta razón, se reportan menos estudiantes en los resultados del 2011, 131 en total (59 del grupo experimental y 72 del grupo control), mientras que en el 2015 se contó con 189, porque se consideró a todo el estudiantado que había participado en el primer estudio.

Normas éticas de investigación

No fue necesario solicitar consentimiento informado a las familias debido a que la prueba se aplicó al estudiantado como una actividad evaluativa por parte del profesorado.

Instrumentos

El Test de Lectura y Escritura en Español: LEE [16], es una batería argentino-española que evalúa los principales procesos implicados en la lectura y escritura, haciendo referencia a los logros medios esperados por año escolar. Cuenta con nueve pruebas, de las cuales, para el propósito de esta investigación, se aplicaron tres de ellas: en el 2011, la prueba de lectura de palabras y la de lectura de pseudopalabras, y en el 2015, la de comprensión de textos.

La prueba de lectura de palabras valora el uso de los procesos léxicos, y la de lectura de pseudopalabras, los subléxicos; además de la fluidez y la velocidad. En cada prueba, el estudiantado lee una lista de 42 vocablos seleccionadas teniendo en cuenta los criterios de frecuencia, longitud y tipo de complejidad ortográfica. Se comparan posteriormente las diferencias de ejecución entre las dos pruebas para identificar si el estudiantado maneja con destreza las reglas de conversión grafema-fonema.

La prueba de comprensión de textos, conformada por 6 textos, 3 para primer nivel y 3 para segundo nivel, valora la comprensión de palabras y de oraciones, y la relación e interpretación de unas oraciones con otras. La prueba incluye un ítem de selección del título, otro de selección del resumen en cada texto, y los demás relacionados con preguntas que requieren respuestas basadas en la comprensión literal, inferencial puente e inferencial elaborativa.

Defior y otros [16], indican que los estudios de confiabilidad arrojaron indicadores satisfactorios tanto acerca de la consistencia interna de los ítems que conforman todas las pruebas de la batería como de la confiabilidad testretest con un mes de intervalo entre las dos administraciones, y con la confiabilidad por división por mitades de las pruebas de lectura y escritura.

Técnicas de análisis de datos

Del paquete de aplicaciones estadísticas SPSS 17.0, se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar la normalidad de las muestras del 2011 y la del 2015. En el primer estudio [15], se obtuvo un valor de p=0.073 para calidad de lectura de pseudopalabras y p=0.200 para calidad de lectura de palabras. Al ser ambos valores mayores que 0.05, se asumió una distribución muestral normal, por lo que se utilizó la Anova unifactorial para determinar la diferencia entre las medias de los dos grupos.

Por el contrario, en la segunda investigación, las cinco variables tuvieron el valor de p=0.000, es decir, la muestra presentó una distribución anormal o asimétrica. Esto ameritó aplicar la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para las dos muestras independientes, porque el conjunto de datos cumple los siguientes supuestos: no necesita una distribución específica, se tiene un problema de comparación, la variable independiente está conformada por dos grupos (control y experimental), y el nivel de medición de la variable dependiente es ordinal. Para analizar los datos, se estableció un intervalo de confianza de 95%, con un margen de error de 5% y con la regla de decisión de: si p<0.05 se rechaza Ho.

Procedimiento

La evaluación de la comprensión lectora se realizó en noviembre del 2015, en fecha y hora establecida previamente con cada uno de los directores de las escuelas que habían participado en el estudio del 2011 [15]. En colaboración con las docentes de sexto grado, se aplicó la prueba dentro de horario lectivo y en sus respectivas aulas. Se le entregó, de manera impresa, los tres textos a cada estudiante, los cuales debían leer y comprender, para luego contestar, en forma escrita y en un lapso de 80 minutos, las preguntas planteadas en la prueba.

Posteriormente, para los respectivos análisis, se seleccionaron las evaluaciones de aquellos estudiantes cuyos nombres aparecían en la lista del estudio realizado en el 2011, ya que, al haber transcurrido 4 años, se detectaron algunos estudiantes de traslado y otros repitentes.

RESULTADOS

Para comprobar que una mejor calidad de lectura inicial no asegura un mejor desempeño en la comprensión lectora posterior, se analizó el rendimiento de dos grupos de estudiantes, uno control y otro experimental, en esas dos tareas, la primera evaluada cuando cursaban segundo grado (2011) y la siguiente cuando estaban en sexto grado (2015).

Para una mejor comprensión de este apartado, se procede a explicar la forma en que se obtuvo el valor correspondiente a calidad de lectura en el estudio del 2011.

Tabla 1. Valores máximos de velocidad y fluidez en la lectura de palabras y pseudopalabras de los grupos experimental y control.

|

Variable |

Grupo experimental |

Grupo control |

||

|

|

Palabras |

Pseudopalabras |

Palabras |

Pseudopalabras |

|

Tiempo |

200 segundos |

205 segundos |

234 segundos |

269 segundos |

|

Fluidez |

36 palabras |

37 palabras |

39 palabras |

36 palabras |

El cálculo se hizo transformando en porcentajes los segundos de la variable tiempo y la frecuencia de la variable fluidez de cada estudiante, y dividiendo cada una de ellas por el máximo correspondiente a la variable tiempo y la variable fluidez de la Tabla 1, en la lectura de palabras y en la de lectura de pseudopalabras, del grupo experimental y del grupo control, para obtener el porcentaje relativo de cada grupo y por tanto contar con valores comparables entre ellos.

Se presenta a continuación un ejemplo para mayor entendimiento, el cual corresponde al primer estudiante de la lista de participantes en el estudio. No se presentan los datos de todo el estudiantado porque es muy extenso.

Tabla 2. Porcentajes de velocidad y tiempo de lectura de palabras del estudiante número 1.

|

Variable tiempo |

|||

|

Tiempo del estudiante |

Valor máximo del grupo |

Porcentaje obtenido |

|

|

90 segundos |

200 segundos |

45% |

|

|

Variable fluidez |

|||

|

Fluidez del estudiante |

Valor máximo del grupo |

Porcentaje obtenido |

|

|

36 |

36 |

||

Como se observa en la Tabla 2, el estudiante número 1 leyó en forma fluida 36 palabras en un tiempo de 90 segundos. El valor máximo obtenido en el grupo experimental fue una lectura de 36 palabras, en un tiempo de 200 segundos. Al calcular el porcentaje relativo del número de palabras que lee el estudiante 1 con respecto al grupo en general, se obtuvo un porcentaje del 100%. Acerca de los 90 segundos que tardó este estudiante en leer esas 36 palabras, ese tiempo corresponde al 45% en relación con el valor máximo que obtuvo el grupo experimental.

Una vez obtenidos los porcentajes relativos de tiempo y fluidez de los estudiantes de ambos grupos, se crearon dos nuevas variables para realizar el cálculo de calidad: una para lectura de palabras que corresponde a la suma del porcentaje de tiempo de palabras y de la fluidez de lectura de palabras, dividido entre dos; y otra para lectura de pseudopalabras, que es la suma del porcentaje de tiempo de lectura de pseudopalabras con el porcentaje de fluidez de pseudopalabras, dividido entre dos. Es decir, para ambas situaciones se aplicó la siguiente fórmula: Calidad = (porcentaje de fluidez + porcentaje de tiempo) ÷ 2.

De esta manera, se obtuvieron los porcentajes de calidad de cada estudiante participante, en lectura de palabras y en lectura de pseudopalabras, como se observa en la siguiente tabla para el mismo estudiante escogido como ejemplo.

Tabla 3. Porcentaje de calidad de lectura de palabras y pseudopalabras del estudiante número 1.

|

Estudiante |

Lectura |

Fluidez |

Tiempo |

Fórmula |

Calidad |

|

Número 1 |

Palabra |

100% |

45% |

100+45÷2= |

72.5% |

|

Pseudopalabra |

89.18% |

45.36% |

89.18+45,36÷2= |

67.27% |

Es así como, de acuerdo a la Tabla 3, el estudiante número 1 tiene una calidad de lectura de palabras de 72.5%, y de lectura de pseudopalabras de 67.27%.

Una vez obtenidos los porcentajes, se procedió a realizar la prueba Kolmogorov-Smirnov, donde se determinó que el grupo de estudio presentaba una distribución normal de la muestra, con un valor de p=0.061, por lo que, paso seguido, se obtuvo la estadística descriptiva y la Anova unifactorial.

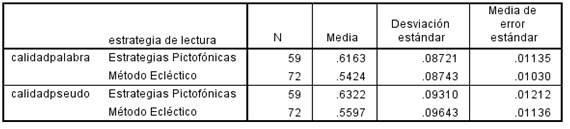

Tabla 4. Estadísticos de calidad de lectura de palabras y pseudopalabras del grupo experimental y el grupo control.

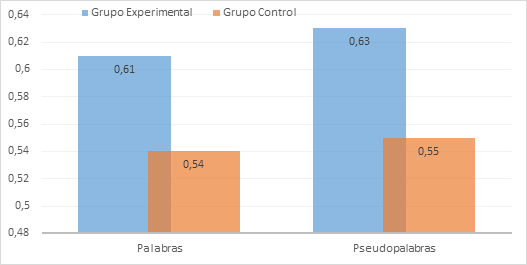

Figura 1. Porcentaje de la calidad de lectura de palabras y pseudopalabras.

Como

se observa en la Tabla 4 y Figura 1, el promedio en la calidad de lectura de

palabras fue mayor en el grupo de estudiantes instruidos con las Estrategias

Pictofónicas (![]() ==61; Dt=0,08) en comparación

con los que aprendieron a leer con el Método Ecléctico (

==61; Dt=0,08) en comparación

con los que aprendieron a leer con el Método Ecléctico (![]() =54; Dt=0,08). Lo mismo sucedió con la calidad de

lectura de pseudopalabras, pues el grupo experimental obtuvo una media de

=54; Dt=0,08). Lo mismo sucedió con la calidad de

lectura de pseudopalabras, pues el grupo experimental obtuvo una media de ![]() =63 (Dt=0,09) en contraste

con el grupo control que tuvo un promedio de

=63 (Dt=0,09) en contraste

con el grupo control que tuvo un promedio de ![]() =55 (Dt=0,96).

=55 (Dt=0,96).

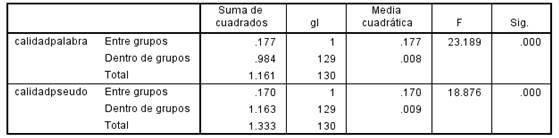

Tabla 5. Comparación de medias según calidad de lectura de palabras y de pseudopalabras del grupo control y el grupo experimental.

Según la Tabla 5, la calidad de lectura de palabras obtuvo un valor de F=23.189 y una significación de 0.000, mientras que el de la calidad de lectura de pseudopalabras fue F=18.875 con significancia de 0.000. Al ser menor que 0,05 la significación de F en ambos, se puede decir que, cuando cursaban segundo grado, el estudiantado del grupo experimental tenía un mejor desempeño en la calidad de lectura que el estudiantado del grupo control.

A estos mismos estudiantes se les evaluó la comprensión lectora cuatro años después de estos resultados, en el 2015, con el propósito de comprobar que su desempeño sería igual entre los grupos, es decir que, contrario al estudio del 2011, esta vez no habría diferencias entre el grupo experimental y el grupo control, por las razones teóricas expuestas.

A cada estudiante se le dio tres textos de la prueba de comprensión del Test LEE, los cuales plantean, cada uno de ellos, seis ítems relacionados con preguntas que miden la comprensión literal, inferencial puente e inferencial elaborativa; un ítem de selección del título y otro de identificación del resumen del texto. Los resultados de estos son la base para la comprobación de las hipótesis de este estudio.

A continuación, se presentan los resultados según el ítem y el tipo de comprensión que evalúa.

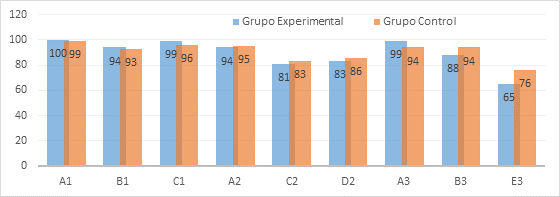

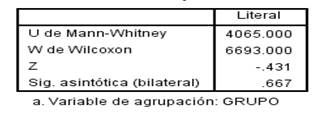

Figura 2. Porcentaje de respuestas correctas en las preguntas literales. Elaboración propia.

En la Figura 2, se muestra el buen desempeño del estudiantado participante en las preguntas cuya respuesta requería un dato explícito del texto, ya que, en promedio, el 89.5% del estudiantado obtuvo correctas las respuestas de las nueve preguntas propuestas. De estos, el 89% corresponde al grupo experimental y el 90% al grupo control.

Tabla 6. Prueba de U de Mann-Whitney para la variable comprensión literal.

De acuerdo con la Tabla 6, y según la regla de decisión establecida de si p<0.05 se rechaza Ho, al ser el valor p=0.667 mayor que 0.05, no se puede rechazar la Ho, por lo que se puede decir que el nivel de comprensión literal entre el grupo control y el grupo experimental es igual (z=0.431, p>0.05).

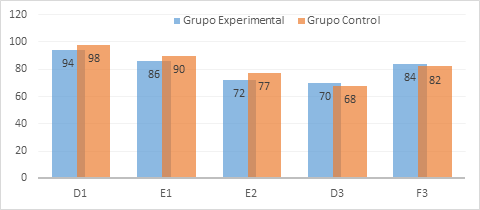

Figura 3. Porcentaje de respuestas correctas en las preguntas de inferencia puente.

La Figura 3 presenta el rendimiento del estudiantado ante las preguntas de inferencia puente que implica la relación de ideas expuestas en el texto. Se observa un desempeño más bajo con respecto al tipo de comprensión anterior, pues el promedio general de respuestas correctas fue de 82%; el 81% del grupo experimental y el 83% del grupo control.

Tabla 7. Prueba de U de Mann-Whitney para la variable comprensión inferencial puente.

La prueba U de Mann-Whitney muestra el valor p=0.458, al ser este mayor que 0.05 no se rechaza la Ho, por lo que se puede afirmar que el nivel de comprensión inferencial puente es igual (z=0.743, p>0.05) entre el grupo control y el grupo experimental.

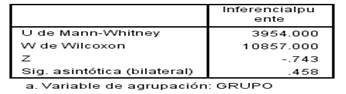

Figura 4. Porcentaje de respuestas correctas en las preguntas de inferencia elaborativa.

Los datos de la Figura 4 sobre la comprensión inferencial elaborativa, que requiere conocimientos previos del estudiantado, muestran un promedio general de 67.5% de respuestas correctas (64% del grupo experimental y 71% del grupo control), es decir, más bajo que los dos anteriores.

Tabla 8. Prueba de U de Mann-Whitney para la variable comprensión inferencial elaborativa.

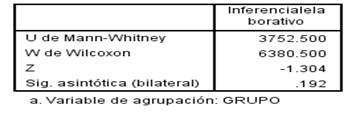

De acuerdo con la la U de Mann-Whitney, el valor p=0.192, mayor que 0.05, es decir, no se rechaza la Ho, por tanto, el nivel de comprensión inferencial elaborativo es igual (z=-1.304, p>0.05) entre el grupo control y el grupo experimental.

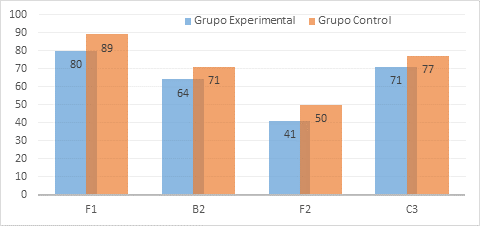

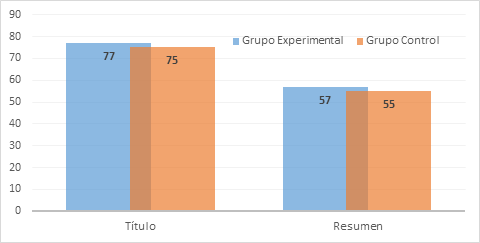

Figura 5. Porcentaje de respuestas correctas de la idea principal en título y resumen.

La figura 5 muestra el promedio de respuestas correctas obtenido en los ítems de selección del título y de identificación del resumen de los tres textos evaluativos. Ambas tareas, según Defior y otras [16], evalúan el reconocimiento de la idea principal, que implica un proceso de comprensión inferencial elaborativa. Los porcentajes entre los grupos fueron similares, mostrando mejor rendimiento en la selección del título, con un promedio general de 77% (75% el grupo experimental y 77% el grupo control), en comparación con el 56% (55% de grupo experimental y 57% el grupo control) en el reconocimiento del resumen.

Tabla 9. Prueba de U de Mann-Whitney para la variable comprensión inferencial elaborativa.

El resultado de la U de Mann-Whitney es p=0.367, es decir, mayor que 0.05 por lo que no se rechaza la Ho, pudiéndose afirmar que el nivel de reconocimiento de los títulos es igual (z=0.903, p>0.05) entre el grupo control y el grupo experimental.

Tabla 10. Prueba de U de Mann-Whitney para la variable comprensión inferencial elaborativa.

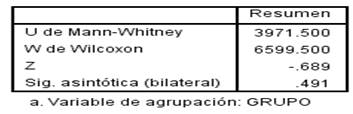

La tabla 10 muestra el valor de p=0.491, mayor que 0.05 por lo que tampoco en este caso se rechaza la Ho, de tal forma que se puede decir que el nivel de identificación de los resúmenes es igual (z=0.903, p>0.05) entre el grupo control y el grupo experimental.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Con respecto al estudio realizado por Carpio y Maldonado [15] en el 2011, se pudo establecer que había diferencias significativas entre los grupos en la calidad de lectura de palabras y de pseudopalabras, confirmándose así la hipótesis de que habría un mejor desempeño en el estudiantado que aprendió a leer con las Estrategias Pictofónicas (grupo experimental) en comparación con el que fue instruido con el Método Ecléctico (grupo control) [17, 18].

Estos resultados eran de esperarse, dado que las explicaciones teóricas sobre el reconocimiento de palabra establecen que, para realizar una lectura fluida, es necesaria la intervención de la ruta directa en palabras conocidas, porque estas se encuentran almacenadas en el lexicón mental [8], y en el caso de las pseudopalabras, solo si se han enseñado las reglas de correspondencia grafema fonema, es posible decodificar la secuencia de sonidos en las pseudopalabras [10]. De esta forma, queda en evidencia que la calidad de la lectura en el estudiantado depende del uso simultáneo de las rutas, directa e indirecta, en la decodificación lectora [8] [12] [19] [20] [21] [22], que es lo que, precisamente, estimulaba el método de lectura experimental.

A pesar de que es marcada la diferencia en la calidad de lectura de los dos grupos de estudiantes cuando cursaron segundo grado [15], los resultados obtenidos en sexto grado dan evidencia de que un buen rendimiento en decodificación no asegura una mejor comprensión de lectura posterior [12].

Con respecto a la primera hipótesis, no es de extrañar la semejanza entre los grupos control y experimental y los porcentajes tan altos de respuesta correcta que obtuvo el estudiantado en general, ya que la comprensión de lectura literal es una habilidad cognitiva de orden inferior [8, 9,10], en la que se identifica la información con base en los datos explícitos del texto, a partir del proceso de decodificación.

En la segunda hipótesis, el confirmarse que ambos grupos tuvieron igual desempeño en la comprensión de lectura inferencial puente, con porcentajes altos en respuestas correctas, lo que demuestra es la capacidad del estudiantado de establecer relaciones y conexiones entre las oraciones del texto para identificar la información solicitada [11, 13], habilidad decodificadora de orden inferior.

El resultado de la tercera hipótesis tampoco fue sorpresa, porque ya se suponía que el estudiantado del grupo experimental tendría igual desempeño en la comprensión de lectura inferencial elaborativa, y con menor porcentaje de respuestas correctas que en las dos variables anteriores. Esto debido a que la inferencia elaborativa es una habilidad cognitiva de orden superior que requiere de la representación mental del texto con información externa procedente de los conocimientos previos de la persona lectora [11, 12, 13, 24], es decir, requiere una lectura comprensiva.

Con las hipótesis cuatro y cinco, y de acuerdo con las autoras del Test LEE [16], se pretendía evaluar la capacidad del estudiantado de captar la idea principal de cada texto, por lo que, la comprobación de una igualdad de desempeño entre el grupo control y el experimental, en el reconocimiento del título (hipótesis cuatro), e identificación del resumen (hipótesis cinco) con porcentajes relativamente bajos en las respuestas correctas, confirma nuevamente la dificultad que tiene el estudiantado en la comprensión inferencial elaborativa [11, 12, 13, 24].

Lamentablemente, estos datos sustentan los hallazgos de las pruebas SERCE [1], TERCE [2] y PISA [3] [4] [5] para Costa Rica, porque el estudiantado participante, tanto el del grupo control como el experimental, tuvieron mejores rendimientos en las preguntas de respuesta literal e inferencial puente, que implican encontrar la información en el mismo texto, que en las que requerían respuestas inferenciales elaborativas, donde se necesita recurrir a otros apoyos relacionados con el contexto.

Estos resultados pretenden ser un aporte en la comprensión del proceso lector en el sentido de que, demuestran que una decodificación de calidad en el proceso inicial de la lectura, no garantiza un mejor desempeño en la comprensión lectora [13]; es decir, un buen rendimiento en decodificación no asegura una comprensión de lectura apropiada, porque ambos requieren procesos cognitivos diferentes [23].

El profesorado costarricense debe entender la diferencia entre aprender a leer y leer, pues, como afirma Carrasco [23] la escuela te enseña a leer, a reconocer un sistema de representaciones escritas, pero esto no significa que se aprenda a comprender (…) el comprender también se puede enseñar y una forma de cultivar la comprensión es enseñar y desarrollar estrategias de lectura (p. 26).

De esta forma, se espera que el profesorado sea consciente de la necesidad de conocer la evolución de los procesos que intervienen en el aprendizaje de la lectura comprensiva para que comprenda el desarrollo cognitivo del estudiantado [24], y así tenga fundamento en la selección de las estrategias que estimulan habilidades como: aportar conocimiento previo, hacer inferencias, relacionar información, formular hipótesis, saber verificarlas o reformularlas, reconocer diversos géneros discursivos, deducir propósitos, visiones de mundo y puntos de vista [25] [26].

Limitaciones

La principal limitación en esta investigación fue el contar con todo el estudiantado participante en el primer estudio, ya que seis años después de la aplicación del prestest, varios de los y las estudiantes se habían trasladado de institución, otros reprobaron algún nivel y los demás no estaban presentes el día que se aplicó la prueba.

Investigación futura

Se propone hacer un estudio cuasiexperimental longitudinal de diseño pretest-postest que compare dos grupos de estudiantes de III grado de primaria, que hayan adquirido la lectura, en donde al grupo experimental se le estimule los procesos psicolingüísticos implicados en la comprensión lectora y al grupo control se le deje seguir lo estipulado por el Ministerio de Educación Pública, para demostrar la relevancia de enseñar estos procesos dentro del aula.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La investigación no tuvo financiamiento.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

La autora declara que no existe conflicto de interés alguno.

APORTE DEL ARTÍCULO EN LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Este artículo resulta un aporte a la investigación costarricense, pues no hay estudios longitudinales que establezcan la relación entre el método con el que el estudiantado aprende a leer y su desempeño en la comprensión lectora seis años después de haber iniciado este proceso de enseñanza de la lectura.

REFERENCIAS

[1] Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, SERCE, [online], 2008. Disponible en:

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190297s.pdf.

[2] Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, TERCE, [online], 2013. Disponible en:

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002435/243532S.pdf.

[3] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, PISA, [online], 2010. 2009. Disponible en:

http://www.isei-ivei.net/cast/pub/itemsliberados/lectura2011/lectura_PISA2009completo.pdf.

[4] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, PISA, [online], 2013. Disponible en:

https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/presentacionpisa2012.pdf?documentId=0901e72b81787b13.

[5] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, PISA, [online], 2016. Disponible en: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/pisa-2015-results-volume-i/reading-performance-among-15-year-olds_9789264266490-8-en#.WO2AI0U18dU#page19.

[6] Programa Estado de la Nación, Sexto informe del estado de la educación [online]. Costa Rica: Autor, 2017 Disponible en:

https://www.estadonacion.or.cr/educacion2017/assets/ee6-informe-completo.pdf

[7] Ministerio de Educación Pública, Programa de estudio de español. Primer ciclo de la educación general básica [online]. Costa Rica: MEP, 2013 Disponible en: http://www.drea. co.cr/sites/default/files/Contenido/Pesados/Espanol-1ciclo-programa.pdf

[8] F. Cuetos. Psicología de la lectura (7ª ed.). Madrid: Wolters Kluwer, 2008.

[9] S. Defior, Procesos implicados en el reconocimiento de las palabras escritas, [online], 2014. Disponible en: http://rca.usal.es/ index.php/0214-3402/article/viewFile/12560/12878.

[10] C. Silva, Curso para trabajar la dislexia en casa y en el aula. Málaga: Ladislexia.net, 2015.

[11] I. Heit. Estrategias metacognitivas de comprensión lectora y eficacia en la Asignatura Lengua y Literatura. Revista de Psicología, vol. 8, núm. 15, pp. 79-96, 2012.

[12] M. Silva. El estudio de la comprensión lectora en Latinoamérica: necesidad de un enfoque en la comprensión, 2014. Disponible en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-26732014000100005

[13] C. Muñoz, y M. Valenzuela. Decodificación y comprensión de lectura en la edad adulta: ¿una relación que persiste? Revista Iberoamericana de Educación, vol. 5, núm 45, pp. 1-8, 2007.

[14] O. León, y I. Montero. Métodos de investigación en psicología y educación (3ª ed.). Madrid: McGraw-Hill, 2003.

[15] M. Carpio-Brenes, y A. Maldonado, “Eficacia de las estrategias pictofónicas en la enseñanza de la lectura inicial en Costa Rica: Un estudio longitudinal”, Tesis doctoral, Dep. Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad Autónoma de Madrid, España, 2012.

[16] S. Defior, L. Fonseca, B. Gottheil, A. Aldrey, M. Pujals, G. Rosa, F. Serrano. LEE test de lectura y escritura en español. Buenos Aires: Paidós, 2006.

[17] M. Carpio-Brenes, Efectividad de las estrategias pictofónicas en la adquisición de la decodificación lectora en estudiantes costarricenses. Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación. vol. 14, núm, pp. 1-34, 2014.

[18] M. Carpio-Brenes, Estrategias Pictofónicas. Un estudio comparativo de eficacia en la enseñanza de la lectura inicial para el primer grado de Educación general Básica en seis escuelas públicas en Cartago. Revista Actualidades Investigativas en Educación Universidad de Costa Rica. Vol. 11, núm. 2, pp. 1-33, 2011.

[19] J. Alegría, M. Carrillo, E, Sánchez, La enseñanza de la lectura. Investigación y Ciencia, vol. 340, pp. 6-14, 2005.

[20] M. Coltheart. Modeling reading: The dual-route approach. En M. Snowling y C. Hulme (Eds.), The science of reading a handbook (pp. 6-23). Malden: Blackwell Publishing, 2007

[21] A. Sans. ¿Por qué me cuesta tanto aprender? Trastornos del aprendizaje. Barcelona: Edebé, 2008.

[22] S. Defior, y F. Serrano, F, Procesos fonológicos explícitos e implícitos, lectura y dislexia. Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, vol. 11, núm. 1, pp. 79-94, 2011.

[23] A. Carrasco. La escuela puede enseñar estrategias de lectura y promover su regular empleo. Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 8, núm. 17, pp. 129-142. 2003.

[24] P. Torres, y D. Granados. Procesos cognoscitivos implicados en la comprensión lectora en tercer grado de educación primaria, Psicogente, vol. 17, núm. 32, pp. 452-459, 2014

[25] M. Vázquez. ¿Cómo acceden nuestros alumnos a la lectura? Cuadernos de Educación y Desarrollo, vol. 3, núm. 25, 2011.

[26] A. Peregrina, Estado actual de la comprensión lectora en la Educación Primaria, Revista Fuentes, vol. 19, núm. 1, pp. 15-38, 2017.

NOTA BIOGRÁFICA

![]()

María de los Ángeles Carpio Brenes. ORCID iD ![]() https://orcid.org/0000-0003-1386-5321. Es docente de la Universidad de Costa

Rica, investigadora en el Instituto de investigaciones en Educación de la UCR. Licenciada

en Educación Especial, Máster en Psicopedagogía, Máster en Psicología

Industrial y Organizacional y Doctora en Educación por la Universidad Autónoma

de Madrid en España. Su línea de investigación es la enseñanza y aprendizaje de

la lectura y escritura en la diversidad estudiantil.

https://orcid.org/0000-0003-1386-5321. Es docente de la Universidad de Costa

Rica, investigadora en el Instituto de investigaciones en Educación de la UCR. Licenciada

en Educación Especial, Máster en Psicopedagogía, Máster en Psicología

Industrial y Organizacional y Doctora en Educación por la Universidad Autónoma

de Madrid en España. Su línea de investigación es la enseñanza y aprendizaje de

la lectura y escritura en la diversidad estudiantil.

![]()

Esta obra está sujeta a la Licencia Reconocimiento-SinObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ o envíe una carta Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.